19世紀末の芸術に魅了されすぎたら世界が広がった☆the decadence☆ vol.29【魅力あふれる『倫敦塔』-前編】

皆さん、こんにちは。

皆さんは日常で目にしたり耳にしたりする物に対して、ふと、何かしら疑問に感じることはありますか。

私は普段から「言葉」に関する疑問がたくさん飛び交っています。

先日、butterfly(蝶々/バタフライ)って、なぜ ’butter’なんだろうと、バターと蝶のイメージが結びつかず辞書で調べてみました。

魔女はバターが好きで、蝶の姿を借りて食卓にバターを盗みに来るという言い伝えが語源だそうです。

なぜ魔女はバターが好きなんだろう、とまた調べ始めたのですが、その理由はまだ解明されていないそうです。

言葉の由来を知ったり、文章に出てくる表現の背景知識を知ったりすることで、言葉が色付くような、動き出すような、そんな感じがしてワクワクします。

しかしながら、欠点がひとつあります。

本を読んでいると、この言葉の語源って何だろう?、この漢字ってどうしてこういう形なんだろう?、この文章を理解するためには背景が必要そうだな、と感じることがあります。

そういう時、私は逐一、疑問点を解決するために書籍やインターネットで調べまくるので、本の頁がなかなかめくれません。

このようにして読書をする習性があるのですが、『倫敦塔』には特に魅了されました。

わずか20頁ちょっとの短編小説なのですが、トラップがあちこちに散りばれられており、まるで「宝石箱」のようです。

読破するのにかなりの時間がかかりましたが、なるほど!の連続でした。

歴史や絵画や文学作品…様々な知識を持って読むとワクワク感がとまりません。

10回以上読んでいますが、毎回新たな発見があります。

まだ理解しきれていないところもあるかもしれない…という懸念もありますが、今回は、『倫敦塔』について少しお話したいと思います。

『倫敦塔』とロンドン塔

『倫敦塔』(1905)は夏目漱石作の短編小説です。

漱石は世紀末思想の溢れるロンドンに2年間(1900-1902)留学をしました。

帰国後、ロンドン滞在中に実際に訪れたロンドン塔をテーマとする『倫敦塔』を執筆しました。

『倫敦塔』は、歴史上の事実と漱石の創り上げた架空の世界が混在する半フィクション物語であり、怪奇的タイムトラベル小説です。

ロンドン塔は「イギリスの歴史の縮図」と言われることもあります。

イングランド王国、つまり現在のイギリス王室の家系図の始まりの時代(1066)に建てられました。日本が平安時代の後期だった頃です。

1066年にフランスがイングランドを征服し、フランス人によるイングランド支配が始まりました。

その際に要塞として建てられたのがロンドン塔です。

余談ですがこの時に、フランス人と共にフランス語も流入しました。

私たちにも馴染みのある、beef, cream, beauty等を含む1万語以上の単語がイギリスに持ち込まれました。

「牛を表す単語は?」と聞かれて、‘beef’と答えたら上流階級の人、‘cow’と答えたら下層階級の人、というように単語で身分が分かります。

「牛」は、食卓に並ぶものなのか、家畜なのか、どのような言葉を選ぶかによって捉え方の違いがわかるのです。

フランス人は「美」に興味があり、だから文化や芸術が華やかなんだなあ、等々単語から文化が分かるのも面白いです!

話をロンドン塔に戻すと、要塞として建設された後ロンドン塔は増築され、主に宮殿や監獄、処刑場としての役割を果たしました。

ロンドン塔では多くの人が処刑され、血を流しました。そのため幽霊の目撃談が数多く聞かれ、ちょっと怪奇的なイメージが付きまといます。

ロンドン塔はイギリスの歴史を長い間見てきたのですね。

漱石のロンドン滞在時には観光地となっていました。

漱石はロンドン滞在中、芸術づくしの生活を送っていたそうです。羨ましい!

古書店に通い、たくさんの西洋文学を読破しました。

美術館で多くの絵画に触れ、劇場で様々な演劇を鑑賞しました。

ラファエル前派の絵画との出会いもありました。

イギリス留学を経験した後に執筆された『倫敦塔』は、漱石がロンドンで得た知識をあちこちに散りばめた「漱石の、芸術や英国史に関する興味や知識の縮図」といったイメージです。

ストーリーに関してさらりとお話すると、主人公が下宿先から外出し、ロンドン塔を巡り、再び下宿先へと戻るまでの体験談です。

主人公がロンドン塔に足を踏み入れると、そこには15世紀から17世紀の幻想世界が広がっていました。

その世界で主人公は様々な人物や出来事を目にします。

主人公は漱石自身です。

下宿先とロンドン塔までの往復路である「現実世界」は、漱石のロンドン滞在時(1900-1902)である19世紀末から20世紀初頭の舞台設定となっています。

上記したように、『倫敦塔』は怪奇的ストーリーです。

怪奇的と聞くとちょっと怖いイメージがありますよね。

実際、ストーリーを端的に追っていこうとすると確かに怖いのですが、じっくり読んでみると怖さより美しさが際立って情景が浮かんでくるのです。

人物描写には怖さを感じますが、風景描写には美しさを感じます。

その美しさが怖さをマイルドに、さらには幻想的にしてくれるのです。

漱石の風景描写の美しさは、19世紀後半のイギリス芸術の影響が大きいに違いない、と私は考えています。

詳しくはまたの機会にお話したいと思っています。

『倫敦塔』について、お話したいことを満足いくまで文字にしようとすると莫大な量になってしまいそうです。

漱石はロンドン留学中に出会った、ラファエル前派をはじめとする19世紀後半のイギリス絵画に魅了されました。その影響は彼の複数の作品にみられます。

『倫敦塔』にも、19世紀後半のイギリス絵画の影響がみられます。

でもでも、『倫敦塔』といえばドラローシュ!

漱石がロンドンの美術館で出会い、魅せられたフランス出身の画家ポール・ドラローシュ[Paul Delaroche/1797-1856]の作品が描写されています。

上記した人物描写、つまりちょっと怖さを感じる箇所なのですが、ストーリー展開に欠かせない場面です。

そして、その場面に欠かせないのがドラローシュの作品です。

そこで今回は、『倫敦塔』の中に描かれたドラローシュの絵画にスポットを当てて、『倫敦塔』のストーリーについてお話を進めていこうと思います。

幽閉された王子たち

ロンドン塔に足を踏み入れ歩みを進めていく中で、主人公は2人の王子と出会います。わずか12歳で王位継承者となったイングランド王エドワード5世と9歳の弟リチャードです。15世紀後半の史実です。

父の死後、王位を継ぐことになったエドワード5世でしたが、王位を狙う伯父にあたるリチャード3世によって、ロンドン塔に幽閉されてしまいました。

The Children of Edward, 1831

Paul Delaroche

油彩, ルーブル美術館

[画像引用元] https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/children-edward

漱石は上記の絵画『2人の王子たち/別称:幼きイングランド王エドワード5世とその弟ヨーク公リチャード』を参考に、王子たちの幽閉の場面を描写しました。

この絵画には下記のような場面が描かれています。

天蓋の付いたベッドの隅に2人の子どもが座っています。

右側に座り、目線をこちらに向けている少年が兄のエドワード5世。

左側に座り、ドアのある左の方に目線を向けている少年が弟のリチャードです。

彼らの飼い犬がドアの方に何か気配を感じていますね。

2人の少年は自分たちの今後に恐怖を感じ、青白く不安げな顔をしています。

とはいえ、兄のエドワード5世の目線はいわゆるカメラ目線で、観ている者に何かを訴えているような、憂いているような不思議な感じを受けます。

弟のリチャードは書物を兄の膝に乗せ、身を寄せています。

兄のエドワード5世は王位を継承したといっても、戴冠式の前に幽閉されたため、まだ王冠を授かっていません。

漱石は物語の中で、この絵画の構図をちょっとだけ変えています。

『倫敦塔』ではドラローシュの絵画の構図と逆に、兄のエドワード5世は弟のリチャードの膝に書物を置き、開いている頁の上に右手を添えているという描写がされているのです。

漱石は絵画の中の場面をありのまま描写するのではなく、構図を少し変化させて、事実と架空の世界を混在させています。

また、絵画を眺めていると、エドワード5世はなぜカメラ目線なの??という疑問が湧きましたが、『倫敦塔』で以下のようにストーリーが展開されることで、読み解けたような気がします。

今回はわかりやすいように現代語訳で書かせていただきますね。

「エドワード5世は優しく澄んだ声で書物を読む。

兄が書物を読むごとに、弟は声を震わせながら、『アーメン』と言う。

外の景色を見ようと腰掛椅子を持って行き、高い小窓から外を覗いて、『今日もこうやって日が暮れるのか』『命さえ助ければ、伯父に王位を譲るのに』とつぶやく兄。

それとは対照的にベッドから動けず「お母様に会いたい」とだけつぶやく弟」

書物は、おそらくは祈祷書でしょうか。

恐怖や不安に怯える弟リチャードと違って、少なくとも表面上は冷静な言動を見せる兄エドワード5世の姿から、絵画に描かれた彼のカメラ目線の意味がなんとなく分かるような気がしてきます。

ひょっとしたらエドワード5世は、幽閉の日々が続くうちにどこかで死の覚悟を決めながら、またどこかで現状を諦め感情を失くしつつあるのかもしれない…のではないでしょうか。

このように『倫敦塔』では、絵画の続きの物語が漱石によって展開されています。

それによって絵画の中で感じた謎を、まるで漱石が解き明かしてくれているようにも思えます。

漱石は事実と架空が混在する世界を創り上げることで、『倫敦塔』という物語を矛盾なく繋ぎ合わせて、ストーリー展開しているのですね。様々な知識と文才や創作力があってこその作品です。

漱石とドラローシュ

ところで、上記の絵画『2人の王子たち』はルーブル美術館に所蔵されているんです。

しかし漱石はフランスには訪れていません。

漱石がロンドンでこの絵画を見ることは不可能です。

一体、漱石はどのようにしてこのドラローシュの作品に出会ったのでしょう??

気になって調べてみるとある研究論文の中に、その答えが見つかりました。

漱石はロンドンで、この絵画のレプリカを見た可能性が高そうです。

というのも、ロンドン滞在中に開催された展示会に、この絵画のレプリカが出展されていたらしいのです。

漱石が目にしたドラローシュの作品はこのレプリカだけではありません。

ロンドンで漱石は様々な美術館に足を運び、イギリス絵画や、それ以外の西洋絵画に触れる機会が多々ありました。

例えば、ロンドンにある美術館のひとつ、あの有名なナショナルギャラリーにはとても多くの西洋絵画や彫刻などの芸術作品が展示されています。

元々、ナショナルギャラリーの別館として開設されたテート・ギャラリー(現テート)には、イギリス国内の芸術作品が展示されています。

ロンドンにある美術館を巡る中で漱石はドラローシュの作品を目にし、魅了され、『倫敦塔』に登場させました。

ドラローシュの作風は、漱石好みだなあ、と感じます。

漱石は、優美で繊細で、色使いの美しい作品が好きなイメージがあります。

イギリス絵画なら、柔らかい雰囲気の風景画で知られるウィリアム・ターナー[Joseph Mallord William Turner,/1775- 1851]、ラファエル前派兄弟団の主要メンバーであったミレイ[ John Everett Millais/1829-96]、ミレイの影響を受けたウォーターハウス[John William Waterhouse /1849 -1917]の作品に特に魅了されたようです。

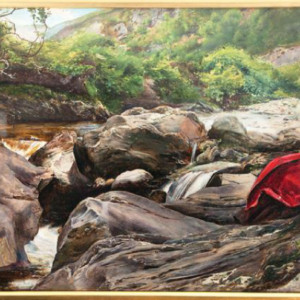

The Scarlet Sunset, c1830-40

William Turner

水彩, テート

[画像引用元] https://www.tate.org.uk/art/artworks/turner-the-scarlet-sunset-d24666

漱石が魅了された絵画は、彼の小説のモチーフとなって登場することが多々あるので、漱石はどんな絵画が好きなのか、という視点を入れながら彼の小説を読むのも面白そうですね。

『倫敦塔』とラファエル前派

『倫敦塔』ではドラローシュの絵画の描写が前面に出されていますが、ラファエル前派の影響も見られます。

上記したエドワード5世とリチャードの幽閉の場面は、ラファエル前派兄弟団のミレイも描いているんです。

The Princes in the Tower, 1878

John Everett Millais

油彩, ロイヤルホロウェイ(ロンドン大学)

[画像引用元]https://artuk.org/discover/artworks/the-princes-in-the-tower-12847

『塔の中の王子たち』という作品です。

ロンドン中の美術館を巡って、ミレイの絵画作品に魅了された漱石です。

おそらく『塔の中の王子たち』にも影響を受けて『倫敦塔』を執筆したのでしょう。

『倫敦塔』にはこのように、明確に描写されているわけではないけれど、ラファエル前派の影響を受けてるのだろうなあ、と感じられる場面が多々見受けられます。

今回お話した「2人の子ども」は、その後、忽然と姿を消し、以後、2人を見かけた者はいません。

約100年後、17世紀後半になって、ロンドン塔の修復工事中に彼らのものであろう遺骨が発見されました。

2人を幽閉した伯父のリチャード3世によって暗殺されたというのが以前は有力説でしたが、現在は諸説あり、彼らの消息については今もまだ謎のままです。

次回は、『倫敦塔』についてもう少しお話したいと思います。

[主要文献]

夏目漱石(2011) 『倫敦塔 幻影の盾 他五篇』岩波書店 249pp., 改訂版

[参考文献]

松村昌家. 『倫敦塔』における歴史と絵画の融合 : 漱石とポール・ドラローシュ.

大手前大学人文科学部論集第7号

※以下、大学院在籍時の参考文献

[参考文献]

書籍

板垣直子(1984) 『漱石文学の背景』日本図書センター 235pp. (日本近代作家研究書41)

Gates, Barbara T (1999) 『世紀末自殺考―ヴィクトリア朝文化史』桂文子他訳

英宝社356pp.

原著名 Victorian Suicide: Mad Crimes and Sad Histories, 1988

出口保夫(2006) 『漱石と不愉快なロンドン』柏書房 304pp.

出口保夫, Watt, Andrew編著(1995) 『漱石のロンドン風景』中央公論社 297pp.

Trafford, Jeremy (2004) 『オフィーリア』安達まみ訳 白水社 327pp.

原著名 Ophelia, 2001

Natsume Soseki. The Tower of London –Tales of Victorian London.

Flanagan, Damian. trans. and intro. London; Peter Owen Publisher, 240p.

松村昌家編「二 英国ヴィクトリア朝の日本趣味と明治芸術のラファエル前派受容

―中世主義と装飾芸術を結び目として(山口惠里子)」

『日本とヴィクトリア朝英国―交流のかたちー』45-107pp.

研究論文

加納 孝代(1988) 「夏目漱石『倫敦塔』 : 塔橋をめぐるレトリックの意味」

『青山學院女子短期大學紀要』vol.42, 121-142pp.

日置 俊次 (2008) 「夏目漱石論 : オフィーリアと『胎感覚』」

『紀要/青山学院大学文学部』vol.50, 1-23pp.

山本 勝正 (1985) 「漱石『草枕』論 : 画の完成をめぐって」

『広島女学院大学国語国文学誌』vol.15, 9-22pp.

参考サイト

http://www.w-kohno.co.jp/contents/book/natsume04.html (2014/06/21アクセス)

http://kikisrandomthoughs.blog63.fc2.com/blog-entry-680.html(2014/06/21アクセス)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AD%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%B3%E5%A1%94 (2014/06/21アクセス)